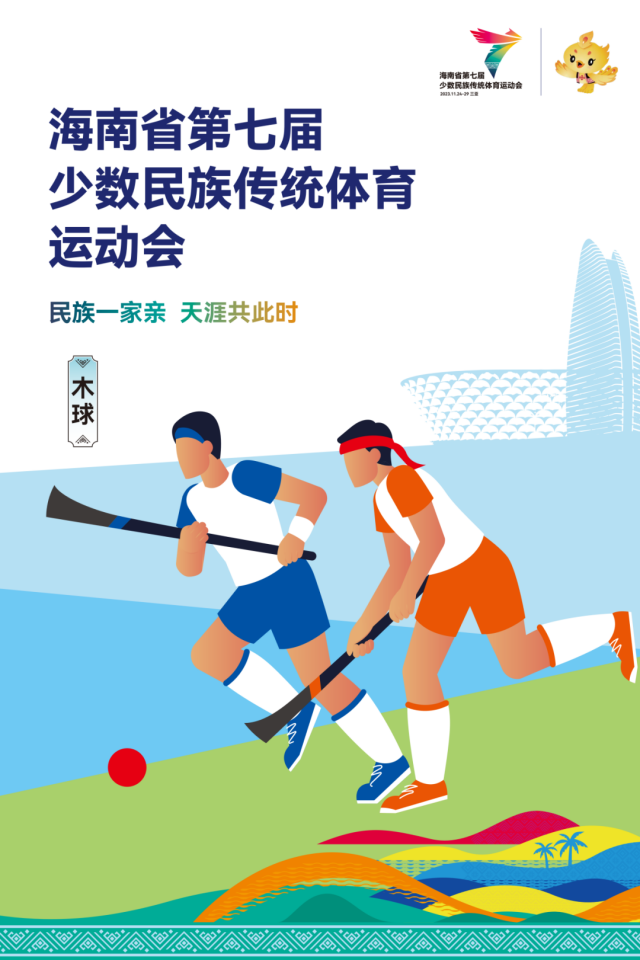

木球是宁夏回族地区特有的一种球类运动,在回族聚居的农村广泛流行的传统体育项目。木球运动,既保留具有浓厚乡土气息的打毛球的动作和习俗名称,又富有现代体育的竞争性和对抗气氛。受到广大群众的喜爱,特别是回族青少年的青睐。

竞技特点

在民间,木球有许多种耍法和打法。

第一种是“刁杠”。木球比赛场地约为长30米,宽20米,画一中长线,两底线中间各有一个宽3米、高50厘米的木质门。比赛队员双方通常各为4~5人,一场比赛大约要进行20分钟或半个小时,分上半场和下半场。队员每人持1根长60厘米,手握部位粗8厘米,击球部位呈斜角形的木棍,球为长10厘米、横截面直径为8厘米、两端椭圆形的1节木棒。开始,由裁判召集双方各1人以“越级高”(端线发球)击球的远近挑选球门,在中线开球比赛,双方队员各持1根60厘米长的木棒击球。场上你追我赶,竞争非常激烈。每攻进球门1个球,计1分,以攻进球门多少计胜负。比赛结束时,负方需罚“喝嗦儿”,即由胜方队员在端线用棍将球击出,负方队员从端线跑向球的落点,将球捡回,来回途中需发出“噢”的声音,中间不准停歇和换气,否则重新罚“喝嗦儿”。

第二种是“打圈杠”,也叫“赶狗”。参加人数不限,先在场地上挖坑。坑叫“涝坑”,直径约25厘米,深20厘米,坑数比参加打木球的人数少1个。另置1根长20厘米、形状类似手电筒的木棒做球。比赛时,每坑前站1个人守护,均执1根长约1米的木棒。另1人则手持木棒,尽力将木球赶入任何一个坑内,向坑赶的同时,嘴里喊叫着“吃—吃—”(进—进—的意思),守坑人则站在坑边用棒竭力阻拦,一旦木球被赶入坑中,所有守护坑的人均需立即互换坑位,此时赶球者便趁机占坑,未抢到坑者就变为赶球人。以做赶球人次数多者为负。

发展历程

1982年9月,宁夏回族木球队员在内蒙古自治区呼和浩特市举办的第二届全国少数民族传统体育运动会上,第一次做了精彩的表演赛,受到各兄弟民族的高度赞赏。为推动木球运动的发展,在学习宁夏地方木球规则的基础上,湖南、宁夏、北京、河北等地经过加工整理,试行新的规则,木球成为所在省、自治区、直辖市民族运动会的比赛项目。在1991年第四届全国少数民族传统运动会上,木球比赛正式列入比赛项目。近年来,宁夏回族自治区曾多次举办木球单项比赛,全区多市都曾组建过木球运动队参加比赛。在全国各地,木球运动也有一定的发展,如中央民族大学、湖北民族学院、天津体育学院、怀化学院、河北体育学院、济南大学等院校,已将木球列为所在省区民族体育基地的一个主要项目。

历史渊源

俗话说“天下黄河富宁夏,年种年收水浇田”。黄河两岸地势平坦,水草丰茂,适合耕耘种植,又利于放养牛、羊、马、驴、骡、驼等。由于生产和生活的需要,生活在宁夏平原的回族青少年世代放牧于河滩和田野。尕娃们(青少年)时常聚集在一起,放牧之余便玩耍起“打毛球”“打篮子”“赶耳桃”。最初他们手持50~60厘米的吆赶牲畜的短鞭杆儿,把牲畜身上“滚”(抓)下来的毛团成球形,你追我赶地赶着玩儿,这便是“木球”的雏形。